ARTAで戦う者たち−−。彼らは人生のある時にレースの世界で生きていくことを志し、喜びや悲しみ、悔しさなど、数え切れないほどの感情を経験して、この国内最高峰SUPER GTという舞台にたどり着いた。

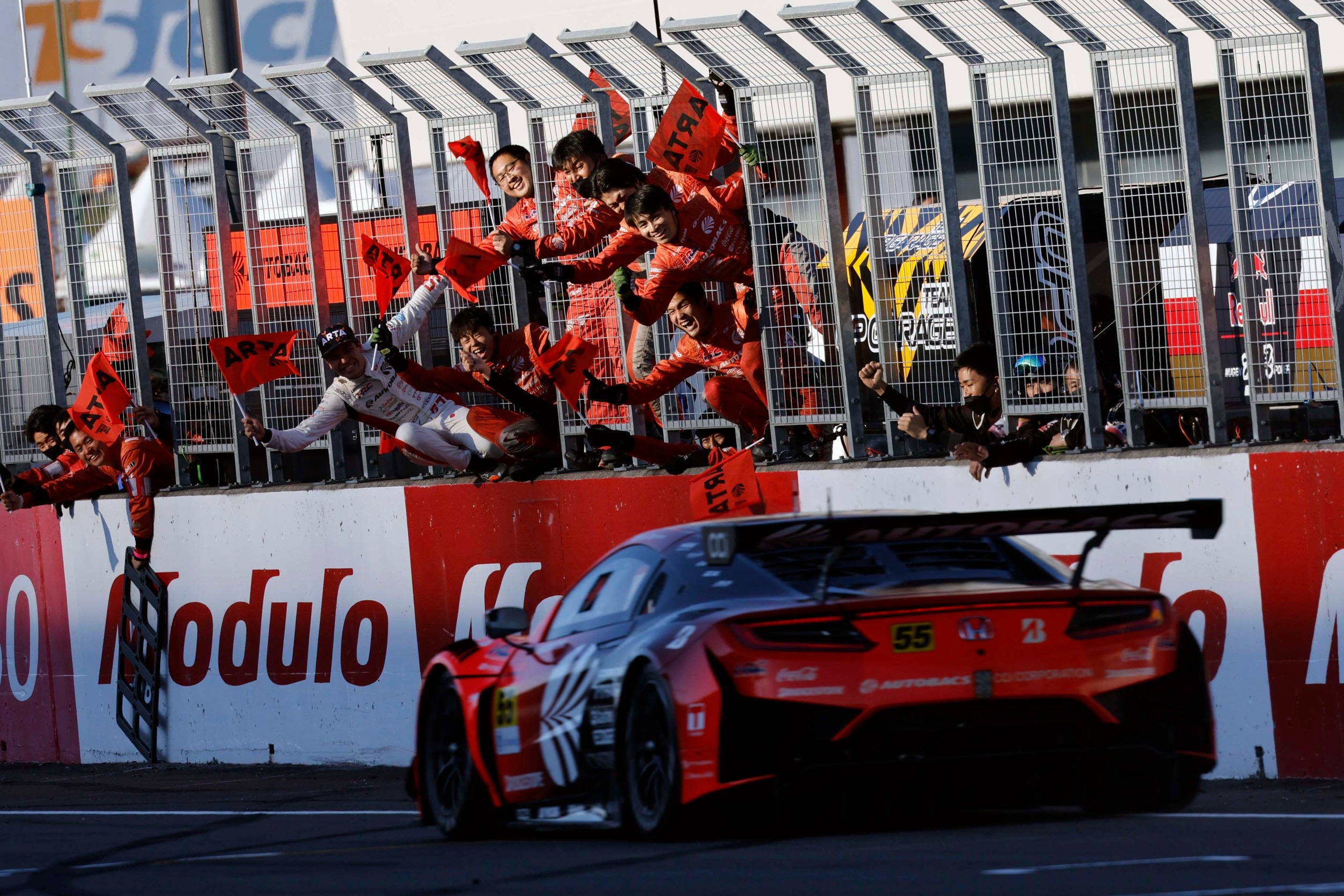

そんな彼らのキャリアには、転換点“ターニングポイント”となった出来事が存在する。あの時の、あの出来事がなければ、自分はこの世界に飛び込んでいなかった、もしくはここまで登りつめることはできなかった……そういった経験が誰しもあるはずだ。今回は55号車ARTA NSX GT3の武藤英紀に、自身のターニングポイントについて聞いた。

4輪でのレースキャリアは20年以上。国内外のレースで様々な実績を残し、今年40歳を迎える武藤は、ターニングポイントをひとつに絞るのは難しいと語る。

「その時代その時代で支えてくれる人、応援してくれる人がいたからこそ、レース人生が成り立ってきました。だからひとつをピックアップすることはなかなかできないですね」

しかしその中でも、“最初の”ターニングポイントとして彼が挙げたのが、中学卒業後すぐに渡ったイギリスでの日々だった。

実家が築地で水産物の仲卸を営む『布袋寅』だったこともあり、祖父からは家業を継いで欲しいとの意思を伝えられていた。しかし、プロのレーシングドライバーになるとの信念の下、単身イギリスに渡ってフォーミュラ・ボクスホールやフォーミュラ・フォードで腕を磨いた。

イギリスの片田舎で生活していた武藤。生活費を稼ぐため、早朝から八百屋で配達のバイトをしながらレース活動を続けた。

当時(1990年代後半〜2000年代初頭)はインターネットも今ほど発達しておらず、現代人には欠かせないツールのひとつとなっているSNSも当然ない。日本にいる家族や友人と繋がることができるのは高価な国際電話くらい。「寂しい思いはたくさんしていましたね」と武藤は振り返る。

そんな生活をする中で、イギリスではレースとは直接関係のない部分で悔しい思いをすることも多々あったという。

「なんか、日本人のことを小馬鹿にしているような、周りから見下されているような感じは常にありました」

「今はそういうことはないかもしれないし、そもそも自分の勘違いだったのかもしれません。でも当時はムカついていましたね」

「お店のおばちゃんに釣り銭を投げて渡されるようなこともありましたし……でも僕はそれで落ち込むのではなく、ムカつく性格だったのが良かったのかもしれません。『いつか見てろよ!』という気持ちでした」

最終的に武藤は資金的な問題もあり、3年ほどをイギリスで過ごした後に帰国することになるが、イギリス時代に醸成されたハングリー精神はその後のレースキャリアでも原動力になっていった。

2002年からホンダが運営する育成カテゴリーのフォーミュラ・ドリームに参戦し、2003年にチャンピオンを獲得。それがその後の全日本F3選手権、フォーミュラ・ニッポン、SUPER GTへのステップアップ、そしてアメリカのインディカー・シリーズへの挑戦に繋がっていった。

「日本でレースすることになってからも、ハングリーでしたね。今思えば『絶対プロになる』という気持ちは周りより強かったと思います」

「(渡英せず国内に留まっていたら)もう少しゆるかったというか、何としてもプロになりたいという気持ちは強くなかったかもしれません。当時は遊びたい時期だし、周りのやんちゃな友達に流されるのが想像できますね」

渡英から20年以上が経過した今でも、レーシングドライバーとしてモータースポーツ界の第一線で活躍し続ける武藤。イギリスでの経験は、その礎となったに違いない。

「(イギリスでの日々は)レース人生に限らず、色々と得るものがありましたね。それがないと今の自分はないですね。今となってはありがたい経験だけど、もう一回やれと言われたら遠慮するかな(笑)」

「人生、ずっとうまくいくことはないと思います。でも心が折れそうな時にそういった経験があると、ちょっと踏ん張れるのかもしれませんね」

Related Products

関連商品